Eleonore Lappin-Eppel. Die Jüdische Minderheit

Der Weg zur Emanzipation.

Bis zur Aufklärung war das jüdische Leben auf dem Gebiet des heutigen Österreich geprägt von Perioden der Duldung, auf die Vertreibungen folgten. Zwischen der Mitte des 17. und der Mitte des 19. Jahrhunderts lebten Jüdinnen und Juden überhaupt nur im heutigen Burgenland und in Vorarlberg. In Wien waren sogenannte Hofjuden und ihre Familien geduldet, solange sie finanzkräftig genug waren, um den Regenten ihre Kriege und das höfische Leben zu finanzieren. Die Zahl der zugelassenen Juden in Wien wurde streng limitiert reglementiert und sie waren diskriminierenden Gesetzen unterworfen. Unter dem Einfluss der Ideen der Aufklärung und des Utilitarismus erkannte Kaiser Joseph II., dass auch aus den Jüdinnen und Juden nützliche BürgerInnen gemacht werden konnten, wenn man ihnen die Möglichkeit gab, sich wirtschaftlich und kulturell zu integrieren. In dem von ihm 1782 erlassenen Toleranzpatent stand noch immer die Beschränkung der jüdischen Zuwanderung nach Wien an erster Stelle, doch diejenigen Jüdinnen und Juden, die bereits hier lebten, sollten integriert und dadurch „nützlich“ werden. Daher forderte und förderte Josef II. die deutsche Schulbildung für jüdische Kinder und öffnete Juden höhere Schulen und Universitäten. Die Abschaffung von Sondersteuern bot Jüdinnen und Juden neuen Anreiz, Handels- und Industriebetriebe sowie Manufakturen in Wien und Niederösterreich zu gründen. Solche Gründungen wurden zur Voraussetzung des Niederlassungsrechts. Erniedrigende Gesetze wie die Leibmaut, die diskriminierenden Kleidervorschriften, die Beschränkungen bei der Wahl des Wohnorts sowie die Ausgehverbote, welche die Integration der Juden hemmten, wurden aufgehoben, die Gründung einer religiösen Gemeinde aus demselben Grund verwehrt. Ebenso wurde 1784 die innerjüdische Gerichtsbarkeit aufgehoben, 1788 die Wehrpflicht für Juden eingeführt.

Trotz aller Restriktionen war das Toleranzpatent ein wichtiger Schritt in Richtung Emanzipation. Die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten zogen unternehmende Kaufleute aus Böhmen und Ungarn an, die zusammen mit den Wienern wesentlich zur Modernisierung der Wirtschaft beitrugen. Während der Napoleonischen Kriege hing der österreichische Staat einmal mehr von den Krediten jüdischer Bankiers ab. Als die jüdischen Honoratioren Kaiser Franz II. 1815 eine Petition vorlegten, in der sie die bürgerliche Gleichberechtigung für die österreichischen Juden erbaten, lehnte der Kaiser dies ab. Doch die Stimmung der Bevölkerung war im Vormärz weitgehend frei von Antisemitismus. Wien war eine rasch wachsende Vielvölkerstadt, deren BewohnerInnen der jüdischen Integration offen gegenüberstanden. Die im Sinne der Aufklärung gebildete Gesellschaft nahm gleichgesinnte Jüdinnen und Juden gerne in ihre Kreise auf. Die gebildeten Tolerierten wiederum fühlten sich von der deutschen Kultur und zum Teil vom Katholizismus angezogen. Zwei Drittel der Nachkommen geadelter jüdischer Familien ließen sich taufen, oft um in den christlichen Adel einzuheiraten. Die jüdische Religion verlor ihren Einfluss auf die aufgeklärten Jüdinnen und Juden, der altertümliche Ritus erschien unkultiviert und nicht zeitgemäß. Michael Lazar Biedermann (1769–1843), der es nach seiner Übersiedlung vom Pressburger Ghetto nach Wien vom Graveur zum erfolgreichen Großhändler und „Vertreter” der Wiener Judenschaft gebracht hatte, erkannte die Notwendigkeit einer Reform des religiösen Ritus, um diesen dem ästhetischen Geschmack und den kulturellen Bedürfnissen der Tolerierten anzupassen. Zusammen mit Isaak Löw Hofmann (1759–1849) erwirkte er die Erlaubnis, eine Synagoge in der Seitenstettengasse zu errichten. Der „Wiener Ritus“ und die Architektur des Seitenstettentempels wurden beispielgebend für die meisten Synagogen, die im 19. und in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in Österreich erbaut wurden.

1848 lebten zwar nur 197 tolerierte Familien, aber insgesamt etwa 4.000 Jüdinnen und Juden in Wien, viele von ihnen illegal. Denn den jüdischen Kaufleuten aus Böhmen, Mähren, Ungarn und dem Burgenland bot selbst ein illegales Leben in der Residenzstadt bessere wirtschaftliche Möglichkeiten als die Provinzstädte und Ghettos. Mittels Bestechung von Beamten, Schutzgeldern an privilegierte jüdische Großhändler sowie durch fingierte Gründungen von Manufakturen entstand in den Gassen zwischen Wipplingerstraße, Hohem Markt und Salzgries ein reges jüdisches Geschäftsleben. Durch den freien Zugang zu den Universitäten entstand in Wien eine Schicht jüdischer Intelligenz. Da Juden keinen Zugang zu Staatsposten hatten, waren ihre Karriereaussichten beschränkt, was sie ins Lager der politischen Opposition trieb. 1848 war ein erheblicher Teil der Anführer und Gefolgsleute der Revolution jüdisch. Der „Schulleiter“ und religiöse Reformator Rabbiner Isaak Noah Mannheimer sprach im Sinn der jüdischen Revolutionäre, als er seine Gemeinde aufrief, nicht mehr bloß für jüdische, sondern für allgemeine Bürgerrechte einzutreten. Tatsächlich strebte die Mehrheit der Wiener Jüdinnen und Juden ihre Emanzipation als Teil des deutsch-österreichischen Volks an. Denn seit der Aufklärung erschien ihnen die deutsche Kultur als Trägerin von Fortschritt, Freiheit, Humanismus und Liberalismus. Die antijüdischen Übergriffe tschechischer und ungarischer Nationalisten – 1848 wurde das Pressburger Ghetto niedergebrannt, der wirtschaftliche und nationale Druck auf die böhmischen Jüdinnen und Juden nahm zu – stärkten ihr Vertrauen in den deutschen Liberalismus. Dass die Revolution auch in Wien die Geburtsstunde des modernen Antisemitismus war, zeigte sich erst später. Trotz des wichtigen Beitrags, den Juden zur Revolution leisteten, konnte ihre Gleichberechtigung erst nach langen Diskussionen in die oktroyierte Verfassung vom 4. März 1849 aufgenommen werden. 1851 nahm die Regierung die Verfassung und damit die Gleichberechtigung zurück. Trotzdem blieb die Situation der Jüdinnen und Juden besser als vor der Revolution. So durften die Wiener Judenschaft 1852 endlich die Israelitische Kultusgemeinde in Wien gründen. Weitere Beschränkungen fielen 1859 und 1866. 1867 wurde die bürgerliche Gleichberechtigung der Jüdinnen und Juden in Österreich schließlich ins Staatsgrundgesetz aufgenommen. Danach musste selbst Salzburg dem ersten Juden seit der Vertreibung von 1498 das Niederlassungsrecht gewähren.

Von der Emanzipation zur Ersten Republik

Auch in Orten außerhalb von Wien, vor allem in den regionalen Hauptstädten, entstanden nach 1848 jüdische Gemeinschaften, deren Mitglieder meist Händler waren. Einige davon gründeten nun auch eigene Kultusgemeinden. Den Anfang machte Graz im Jahr 1869. Allerdings war die Organisation der in rascher Folge entstehenden Kultusgemeinden noch uneinheitlich. Dem setzte das Gesetz zur „Regelung der äußeren Rechtsgeschäfte der israelitischen Religionsgesellschaft“ vom 21. März 1890, besser bekannt als „Israelitengesetz“, ein Ende. Seit damals unterliegen die jüdischen Gemeinden in Österreich einer einheitlichen Regelung. Indem es an jedem Ort nur eine Einheitsgemeinde gibt, hat der Staat nur einen Ansprechpartner. Dem innerjüdischen Pluralismus wurde dadurch allerdings ein Riegel vorgeschoben. Dies wurde durch das Israelitengesetz von 2012 noch verstärkt, indem die Entscheidung, wer oder was als jüdisch gilt, allein den bestehenden durchwegs orthodoxen Kultusgemeinden obliegt, die nichtorthodoxe Strömungen (welche die überwiegende Mehrheit des Weltjudentums bilden) aus dem österreichischen jüdischen Leben blockieren können und dies zum Teil auch machen. Die überwiegende Mehrheit der (inner)österreichischen jüdischen Bevölkerung lebte auch nach Erlangen der Gleichberechtigung weiterhin in Wien. Die Residenzstadt zog Jüdinnen und Juden aus allen Teilen der Monarchie an und machte Wien zur Jahrhundertwende nach Warschau und Budapest zur drittgrößten Gemeinde Europas. 1910 lebten hier 175.318 Jüdinnen und Juden, was einem Bevölkerungsanteil von 8,3 Prozent entsprach. Religiöse Bildung genoss bei jüdischen Männern traditionell hohes Ansehen. Dieser Respekt vor Bildung führte dazu, dass die Juden und bald auch die Jüdinnen das Versprechen des Toleranzpatents, dass deutsche Bildung zu Integration führen würde, entschlossen aufgriffen. Die sich säkularisierenden Jüdinnen und Juden der westlichen Teile der Monarchie übertrugen ihren Bildungseifer umso williger auf die deutsche Kultur, als ihnen diese als Trägerin von Schönheit und Humanismus erschien. Zwischen 1800 und 1890 stellten Juden ein Drittel der Wiener Universitätsstudenten. Viele emanzipierte Juden gaben aber auch religiöse Vorschriften wie die Shabbatruhe auf, um die neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten nutzen zu können. Dazu kam, dass durch die Zurücknahme diskriminierender Gesetze der von außen aufgezwungene Zusammenhalt der jüdischen Gemeinschaft gelockert wurde, was die Akkulturation und Assimilation förderte. Dies wiederum führte zu einer tiefen Kluft zwischen Säkularen, religiös Liberalen und Strenggläubigen.

Die Emanzipation der Juden war durch die Stärke des Liberalismus möglich geworden. Die Juden dankten jedoch vor allem Kaiser Franz Josef I. (1848-1916) dafür, unter dessen Regentschaft sie die Gleichberechtigung erhielten. Überhaupt galt der Kaiser nicht nur als Garant für Rechte, sondern bald auch als Beschützer vor dem anwachsenden Antisemitismus. Erste antisemitische Ausschreitungen hatte es, wie oben gezeigt, bereits während der Revolution von 1848 gegeben. Doch der Börsenkrach von 1873 führte nicht nur zur entscheidenden Schwächung des Liberalismus, sondern auch zum Ausbruch des Antisemitismus. Zum religiösen und wirtschaftlichen Antisemitismus trat nun der völkische und rassistische. Dieser blieb nicht auf das deutschnationale Lager beschränkt, sondern beeinflusste auch das christlichsoziale Denken. Der christlichsoziale Antisemitismus sah die Gefahr vor allem im „jüdischen Geist“, der für Liberalismus und Kapitalismus stand. Damit sprach er die Modernisierungsverlierer, die kleineren Gewerbetreibenden und Händler, aber auch einen Teil der Arbeiter an. Im Zeitalter der zunehmenden Demokratisierung, die immer breiteren männlichen Bevölkerungsschichten das Wahlrecht verlieh, machte vor allem der Christlichsoziale Karl Lueger den Antisemitismus zu einer schlagkräftigen politischen Waffe, die ihm 1897 das Bürgermeisteramt in Wien einbrachte. Auch in den anderen Bundesländern griff der Antisemitismus um sich. Trotzdem sprach der von Theodor Herzl (1860–1904) um die Jahrhundertwende begründete Zionismus, der ein Bekenntnis zur jüdischen Nation und die Rückkehr in die alten Heimat Erez Israel propagierte, nur wenige Jüdinnen und Juden an. 1912 waren erst 2.200 der fast 180.000 Wiener Jüdinnen und Juden Mitglieder der Zionistischen Organisation. Im selben Jahr wurden jedoch erstmals zwei Zionisten, Jakob Ehrlich und Robert Stricker, in den Vorstand der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Wien gewählt. Doch erst die galizischen Flüchtlinge, welche im Lauf des Ersten Weltkriegs nach Wien flohen, machten den Zionismus zu einer politischen Größe innerhalb der jüdischen Gemeinde. 1933 wurden die Zionisten zur stimmenstärksten Partei. Trotz des Antisemitismus erlebte die jüdische Gemeinschaft zwischen ihrer Emanzipation und dem Ersten Weltkrieg eine Blüte auf wirtschaftlichem ebenso wie kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet. Als Kaiser Franz Josef Serbien den Krieg erklärte, wurden viele Jüdinnen und Juden ebenso wie die Nichtjüdinnen und Nichtjuden von Kriegsbegeisterung ergriffen. Die jüdischen Männer wollten ihre Treue zu Kaiser und Vaterland ebenso unter Beweis stellen wie ihre Tapferkeit. Gleichzeitig hofften sie, mit ihrer Kriegsbeteiligung antisemitische Vorurteile wie Feigheit oder Vaterlandslosigkeit widerlegen zu können und endgültig in die österreichische Gesellschaft aufgenommen zu werden. Obwohl der Kaiser zum „Burgfrieden“ aufrief und eine strenge Pressezensur vorherrschte, verbreitete sich rasch ein virulenter Antisemitismus. Neben Anschuldigungen, dass Juden Kriegsgewinnler und Drückeberger seien, wurden bald die Kriegsflüchtlinge, die seit September 1914 vor den russischen Truppen in den Westen flohen oder von der k.u.k. Armee aus dem Kriegsgebiet ausgewiesen wurden, zu Haupt-Zielscheiben des Antisemitismus. Die meist völlig verarmten jüdischen Kriegsflüchtlinge wurden bald zu Sündenböcken für kriegsbedingten Mangel. Antisemitische Hetze betrieben nicht zuletzt der christlichsozial dominierte Gemeinderat sowie die christlichsoziale und deutschnationale Presse. Die 25.000–30.000 jüdischen Kriegsflüchtlinge, die nach dem Krieg in Österreich blieben, waren weiterhin Zielscheibe der AntisemitInnen.

Foto: Harry Weber

Bildnachweis: ÖNB / Weber

Von der Gründung der Ersten zur Gründung der Zweiten Republik

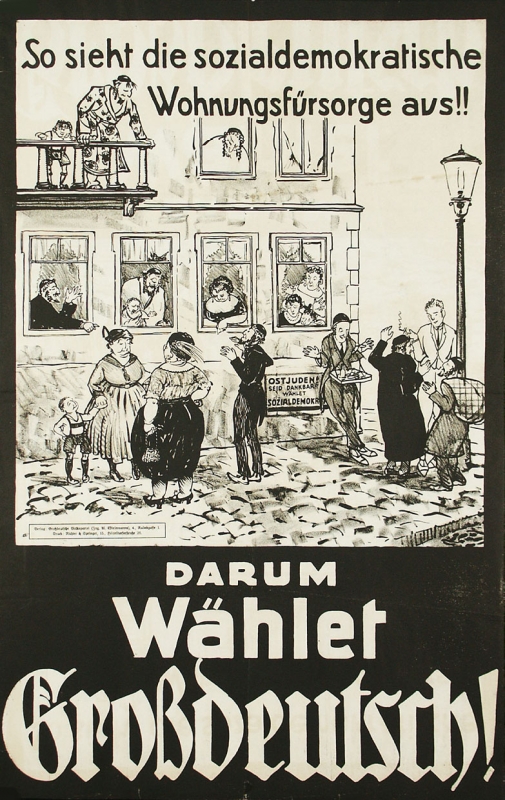

Nach dem Zerfall der Donaumonarchie waren alle Menschen mit Heimatrecht in Kronländern außerhalb des Gebiets der Republik Österreich über Nacht Ausländer. Angesichts der schweren Wirtschaftskrise befürworteten auch sozialdemokratische Politiker deren Ausweisung, insbesondere jene der jüdischen Flüchtlinge. Am 9. September 1919 verfügte der sozialdemokratische Landeshauptmann von Niederösterreich, Albert Sever, die „Abreisendmachung von Fremden”. Aufgrund ausländischen Drucks wurde dieser Erlass weitgehend zurückgenommen, doch bot er den AntisemitInnen fortan politische Munition. Bei den parlamentarischen Diskussionen um die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft war der Ausschluss von Jüdinnen und Juden ein wichtiges Anliegen der christlichsozialen und deutschnationalen Politiker. Das im Vertrag von St. Germain festgelegte Optionsrecht für Österreich wurde unter dem deutschnationalen Innenminister Leopold Waber 1921/22 offen rassistisch interpretiert und die meisten Anträge von Jüdinnen und Juden abgelehnt. Allerdings verfolgte die sozialdemokratisch regierte Stadt Wien eine liberalere Einbürgerungspolitik. 1923 erreichte die Wiener jüdische Bevölkerung mit 201.513 Personen und einem Bevölkerungsanteil von 10,8 Prozent ihren Höchststand.

Wahlplakat 21.10.1923

Bildnachweis: ÖNB

Die Wirtschaftskrise der Zwischenkriegszeit traf die jüdische Bevölkerung hart. Der Anteil der in Handel und Verkehr tätigen Jüdinnen und Juden stieg erneut an, während der Prozentsatz der jüdischen Studierenden an der Universität Wien sank. Ab Mitte der zwanziger Jahre gab es so gut wie keine jüdische Zuwanderung mehr, welche die Austritte aus dem Judentum, die interkonfessionellen Ehen sowie den drastischen Geburtenrückgang ausgeglichen hätte. Die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie durch Engelbert Dollfuß (1892–1934) und die Februarrevolution von 1934 bewirkten eine Abwanderung von SozialistInnen und KommunistInnen, unter denen sich zahlreiche Jüdinnen und Juden befanden. Diskriminierungen und Schikanen gegen jüdische WissenschaftlerInnen, AkademikerInnen und KünstlerInnen zur Zeit des Ständestaates, die ebenfalls mit linken Sympathien der Betroffenen gerechtfertigt wurden, aber auch das Erstarken rechter Netzwerke bewegten tausende Jüdinnen und Juden, Österreich bereits vor dem Anschluss zu verlassen. Im März 1938 zählte die Israelitische Kultusgemeinde Wien nur mehr 169.978 Mitglieder.

Unmittelbar nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in Wien begannen die verbalen und tätlichen Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung sowie die Plünderungen jüdischer Wohnungen und Geschäfte durch die Wiener Bevölkerung. Diesen folgten die „legale” Beraubung durch „Arisierung“ sowie die systematische Ausschaltung der Jüdinnen und Juden aus dem wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben. Die von Adolf Eichmann geleitete „Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Wien” entwickelte ein ebenso ausgeklügeltes wie brutales System, Jüdinnen und Juden rasch und für die nationalsozialistischen Machthaber lukrativ zur Auswanderung zu zwingen, obwohl die meisten Staaten eine äußerst restriktive Einwanderungspolitik gegenüber den oft mittellosen jüdischen Flüchtlingen verfolgten. Die brutale Vertreibungspolitik der NationalsozialistInnen bewirkte, dass etwa zwei Drittel der österreichischen Jüdinnen und Juden ins rettende Ausland fliehen und der Vernichtung entkommen konnten. Dennoch wurden mehr als 66.000 Männer, Frauen und Kinder Opfer der Shoah.

Demographische Entwicklung nach der Shoah

Laut Berechnungen des Historikers Jonny Moser wurden zu Kriegsende in Österreich 5.512 Menschen befreit, die als Jüdinnen und Juden verfolgt worden waren. Von diesen gehörte ein erheblicher Teil nicht der jüdischen Religionsgemeinschaft an. Die Mehrheit hatte geschützt durch nichtjüdische EhepartnerInnen oder Kinder überlebt. Dazu kam eine kleine Gruppe von MitarbeiterInnen des „Ältestenrats der Juden in Wien“ (Nachfolgeorganisation der Ende 1942 aufgelösten IKG Wien) und mehrere Hundert sogenannte U-Boote, Menschen, welche die NS-Zeit im Verborgenen überlebt hatten. Lediglich 1.734 Personen hatten die Deportation in ein Ghetto oder Konzentrationslager überlebt.

Die mehr als 200.000 jüdischen Displaced Persons (DP) aus Polen, Ungarn und Rumänien, die zwischen 1945 und 1954 in sogenannten DP-Lagern in Österreich auf ihre Weiterreise warteten, hatten kaum Kontakt mit ÖsterreicherInnen. Angesichts des Antisemitismus und der Fremdenfeindlichkeit, die im Nachkriegsösterreich bei Politikern und in der Bevölkerung vorherrschten, ließen sich nur sehr wenige DPs in Österreich nieder.

Foto: Franz Blaha

Bildnachweis: ÖNB / Blaha

Die späteren Flüchtlingswellen aus Ungarn (1956) und der Tschechoslowakei (1968) brachten nur wenig jüdische Zuwanderung. Diese konnte die geringen Geburtenraten, die Überalterung der Gemeinde und die Austritte nicht wettmachen. Doch dann kam die demographische Wende. Ab 1965 wurde Österreich Transitland für jüdische AuswanderInnen aus der Sowjetunion, die meist nach Israel oder in die USA weiterreisen wollten. Einige Tausend MigrantInnen, die meist aus Georgien, Usbekistan und Tadschikistan stammten, ließen sich Anfang der 1970er Jahre in Wien nieder. Die Wiener jüdische Gemeinde zählt heute 8.000 Mitglieder. Diese Zahl ist zwar immer noch bescheiden, doch ist die IKG Wien die einzige jüdische Gemeinde Europas, die wächst. Die kleinen Provinzgemeinden konnten von dieser Zuwanderung nicht profitieren und leiden unter schrumpfenden Mitgliederzahlen. Allerdings sind keineswegs alle Jüdinnen und Juden Mitglieder der Kultusgemeinden. Bei der Volkszählung von 2001 bezeichneten sich 14.600 Personen als jüdisch, davon waren 2.000 Israelis.

Schwieriger Neubeginn

Von den 130.000 Jüdinnen und Juden, die im Ausland Zuflucht gefunden hatten, kehrten lediglich 8.000 nach Österreich zurück. Zu diesen gehörten etwa 1.000 der 18.000 Flüchtlinge nach Shanghai, die Shanghai nach Kriegsende verlassen mussten. Etwa 700 Personen kehrten aus Palästina/Israel zurück, wo sie sich nicht hatten einleben können. Andere kamen aus politischer Überzeugung, weil sie ein demokratisches Österreich aufbauen wollten. Vor allem aus Großbritannien, aber auch aus der Sowjetunion kamen KommunistInnen auf Geheiß der Partei zurück. Aber auch die KPÖ bevorzugte Mitglieder ihrer Kader gegenüber Intellektuellen und KünstlerInnen. Eine Ausnahme stellte der kommunistische Wiener Stadtrat für Kultur und Volksaufklärung, Viktor Matejka, dar, der im November 1945 in der Austro-American Tribune vertriebene WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen zur Rückkehr nach Österreich aufrief, was jedoch selbst in seiner Partei umstritten war. SozialistInnen und Christlichsoziale verhielten sich abwartend bis ablehnend gegenüber RemigrantInnen. Denn Österreich war zwar vom nationalsozialistischen Regime, nicht aber vom Antisemitismus befreit worden. Die eigene Not, der Versorgungsmangel und der Verlust naher Verwandter und FreundInnen im Krieg drängten Fragen nach Mitschuld und Verantwortung an den NS-Verbrechen in den Hintergrund. Außerdem konnte sich Österreich auf die Moskauer Deklaration von 1943 berufen, in welcher die Alliierten ihm zubilligten, das erste freie Land gewesen zu sein, das der „typischen Angriffspolitik Hitlers zum Opfer“ gefallen war. Der darin ebenfalls enthaltene Hinweis auf Österreichs Verantwortung für die Teilnahme am Krieg auf Seiten Hitler-Deutschlands wurde nicht zur Kenntnis genommen.

Die Verhandlungen um den Staatsvertrag machten das Pochen auf den „Opfermythos“ zur Staatsräson und ermöglichten es Österreich, sich aus der Verantwortung zu stehlen. Während in Deutschland der Staat die Jüdinnen und Juden entschädigte, mussten sie in Österreich ihre Ansprüche individuell gegenüber den „AriseurInnen“ geltend machen. Auf Entschädigung für Eigentum, das nicht mehr auffindbar oder zerstört war, bestand kein Anspruch. „AriseurInnen“, welche das gestohlene Eigentum zurückgeben oder die rechtmäßigen EigentümerInnen (teil)entschädigen mussten, fühlten sich nun ihrerseits als „Opfer“ und wurden von der Öffentlichkeit auch als solche angesehen. Jüdischen Überlebenden hingegen verweigerte der österreichische Staat bis in die 1970er Jahre die Anerkennung als eigene Opfergruppe und rechnete sie zu den politisch Verfolgten. Dies ließ das Ausmaß des österreichischen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus größer erscheinen und unterstützte so das österreichische Streben nach Unabhängigkeit. Gleichzeitig standen die Jüdinnen und Juden damit aber auch in Konkurrenz zu den politischen Verfolgten.

Doch sehr bald sollte auch das Schicksal der politisch Verfolgten aus dem kollektiven Bewusstsein verschwinden. Der österreichische Konsens war die Versöhnung mit den NationalsozialistInnen. Nach Inkrafttreten des Entnazifizierungsgesetzes von 1947 wurden von 537.000 ehemaligen Mitgliedern der NSDAP lediglich 42.000 als „belastet“ eingestuft und zu Sühneleistungen verpflichtet. Da die „Minderbelasteten“ das Wahlrecht besaßen, buhlten alle Parteien um ihre Stimmen, aber auch um jene der Angehörigen der „Belasteten“. Sehr bald wurden auch diese mit allen Rechten in die österreichische Gesellschaft integriert. Statt einer ehrlichen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit wurde eine österreichische Identität entwickelt, die sich strikt von der deutschen distanzierte und jegliche Schuld damit externalisierte.

Die in Österreich lebenden Jüdinnen und Juden verhielten sich still. Eine Ausnahme war Simon Wiesenthal. Er hatte zunächst als DP in Linz gelebt und es sich zur Aufgabe gemacht, NS-VerbrecherInnen auszuforschen und den Gerichten zu übergeben. Obwohl er bald feststellen musste, dass weder die amerikanischen Besatzungsbehörden noch die österreichischen Gerichte an einer Verfolgung der TäterInnen interessiert waren, gab er nicht auf. 1947 richtete er das „Zentrum zur historischen Dokumentation“ ein. Aufsehen erregte Wiesenthal, als er 1970 und 1975 den österreichischen Bundeskanzler jüdischer Herkunft Bruno Kreisky dafür kritisierte, dass er ehemalige Nationalsozialisten zu Ministern machen wollte. Besonders scharf war Wiesenthals Kritik am damaligen Obmann der mit der SPÖ koalierenden FPÖ, Friedrich Peter, ehemaliges Mitglied der I. SS-Infanteriebrigade, die an Judenmorden beteiligt gewesen war. Kreisky bediente sich bei seinen Entgegnungen auf Wiesenthal auch antisemitischer Stereotype gegen „Ostjuden“. Die Jüdinnen und Juden waren über Kreisky empört, dennoch war ihnen Wiesenthals Offensive unerwünscht. Denn 1970 hatte sich die ÖVP im Wahlkampf gegen Bruno Kreisky antisemitischer Vorurteile bedient, indem sie ihren Kandidaten Josef Klaus als „echten Österreicher“ bezeichnet hatte. Doch 1975 publizierte die Organisation „Jüdische Jugend” eine Dokumentation über die SS-Vergangenheit des FPÖ-Vorsitzenden Friedrich Peter. In der sich daraus entwickelnden Kontroverse mit Bundeskanzler Bruno Kreisky, in der häufig antisemitische Töne laut wurden, solidarisierte sich die IKG erstmals – wenn auch nur indirekt – mit Simon Wiesenthal. Für die jüngeren und jungen Wiener Jüdinnen und Juden wurde Wiesenthal in den folgenden Jahren und Jahrzehnten zu einem Vorbild.

Die Haltung der IKG Wien zu Bundeskanzler Kreisky und der von ihm geleiteten SPÖ war kompliziert. Denn die IKG stand in den ersten Nachkriegsjahrzehnten der SPÖ nahe, da sie dem (christlichen) Antisemitismus der ÖVP misstraute. Gleichzeitig war jedoch die SPÖ keineswegs durchwegs judenfreundlich. Dass Bruno Kreisky trotz seiner jüdischen Herkunft Bundeskanzler werden konnte, galt vielen Jüdinnen und Juden als Zeichen eines positiven Stimmungswandels in Österreich. Doch dieser betonte, dass seine jüdische Herkunft keine persönliche Bedeutung für ihn habe. Er war nicht nur bereit, ehemaligen NationalsozialistInnen ihre Vergangenheit zu verzeihen, er wollte auch den fortbestehenden Einfluss des Nationalsozialismus in der österreichischen Gesellschaft nicht wahrhaben. Gleichzeitig initiierte seine Regierung die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust in den österreichischen Schulen. Auf Initiative des Politologen Anton Pelinka und des Auschwitz-Überlebenden Hermann Langbein führte sie den Medienkoffer und den heute noch zentralen ZeitzeugInnenvermittlungsdienst ein. Wichtige Impulse für diese neue Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus kamen von der StudentInnenbewegung des Jahres 1968, aber auch von der offeneren und reformfreudigen Politik der Kreisky-Jahre (1970–1983). Trotzdem kam es unter der Regierung Kreisky zu einer Distanzierung der jüdischen Gemeinde von der SPÖ. Der entscheidende Wendepunkt in der Auseinandersetzung der ÖsterreicherInnen mit ihrer NS-Vergangenheit erfolgte erst 1986 während des Wahlkampfs von Kurt Waldheim um die Bundespräsidentschaft. War Waldheim noch 1971 und 1981 ohne Weiteres zum Generalsekretär der UNO gewählt worden, so wurde 1986 seine Mitgliedschaft beim SA-Reiterbund und dem NS-Studentenbund bekannt, die er bisher verschwiegen hatte. Während seines Dienstes bei der Wehrmacht gehörte Waldheim Einheiten an, die an der Deportation der Jüdinnen und Juden aus Saloniki beteiligt waren. Waldheim konnte keine direkte Verwicklung in Verbrechen nachgewiesen werden, doch sein Leugnen jeglichen Wissens um die Judenverfolgung wurde zunächst im Ausland, sehr bald aber auch bei einer großen Minderheit in Österreich zum Symbol für die Verlogenheit des österreichischen „Opfermythos“ und die Abwehr einer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Waldheim wurde mit deutlicher Mehrheit gewählt, blieb aber international geächtet und isoliert. Er war der letzte Exponent der Kriegsgeneration, der ein wichtiges politisches Amt bekleidete. Während des Wahlkampfs kam es zu heftigen öffentlich ausgetragenen Auseinandersetzungen, bei denen der ansonsten unterschwellige Antisemitismus zum Teil erschreckend offen zum Ausdruck kam. Auch die ÖVP-Wahlpropaganda arbeitete mit antisemitischen Stereotypen. Auf diese Diskussionen folgte das sogenannte „Bedenkjahr“ 1988 mit einer Fülle an Informationsveranstaltungen sowie starker medialer Befassung mit dem Nationalsozialismus. Diese intensive Informationskampagne ließ den österreichischen „Opfermythos“ schließlich als fragwürdig erscheinen und führte auch zu einem Wandel im politischen Diskurs.

Am 8. Juli 1991 bekannte Bundeskanzler Franz Vranitzky vor dem österreichischen Nationalrat offiziell die Mitverantwortung von ÖsterreicherInnen und daher auch von Österreich an den nationalsozialistischen Verbrechen. 1995 folgte die Einrichtung des „Österreichischen Nationalfonds für Opfer des Nationalsozialismus“, der Vertriebenen und Überlebenden eine Gestezahlung von 7.000 US-Dollar als Anerkennung ihres Leidens zukommen ließ. Als die ÖVP im Jahr 2000 eine Koalition mit der rechtsradikalen FPÖ unter Jörg Haider einging, schienen diese Bemühungen um eine Überwindung der NS-Vergangenheit neuerlich gefährdet. Doch nicht zuletzt als Reaktion auf ausländischen Druck richtete diese Regierung 2001 den „Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus“ ein, um noch offene Fragen der Naturalrestitution und Vermögensentschädigung zu behandeln. Die in den frühen Nachkriegsjahren vorenthaltenen Rückstellungen und Entschädigungen konnten nun neuerlich geltend gemacht werden, wobei die Opfer jedoch nur mit einer Teilentschädigung rechnen konnten. Dennoch waren der „Entschädigungsfonds“ und die seit 1998 durchgeführte Kunstrestitution ernsthafte Bemühungen um späte Anerkennung der Rechte der NS-Geschädigten oder deren ErbInnen. Weniger erfolgreich war das 2010 erlassene „Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich“, das mangels Kooperation einiger Gemeinden noch immer nicht vollständig umgesetzt werden konnte.

Das Gedenken an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus war lange Zeit eine innerjüdische Angelegenheit. Lediglich einigen EinzelkämpferInnen gelang es, nichtjüdische Gedenkinitiativen durchzusetzen. Leon Zelman schuf 1980 das Jewish Welcome Service, das mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt Wien und den Bund jüdische Überlebende und ihre Angehörigen zu Besuchen in der alten Heimat einlädt, bislang mehr als 4.000 Personen.

Foto: Harry Weber

Bildnachweis: ÖNB / Weber

Doch erst im Zusammenhang mit der Waldheimaffäre und dem „Bedenkjahr“ 1988 rückte das Gedenken an jüdische Opfer ins breite, allgemein-gesellschaftliche Bewusstsein. Dies findet in zahlreichen Gedenkveranstaltungen zum Beispiel an das Novemberpogrom seinen Ausdruck. 1988 wurde das von Alfred Hrdlicka gestaltete „Mahnmal gegen Krieg und Faschismus“ auf dem Wiener Albertinaplatz enthüllt. Dieses gedenkt sämtlicher Opfer des Nationalsozialismus. Jüdinnen und Juden kommt durch die Figur des „straßenwaschenden Juden“ eine Sonderstellung zu. Die Figur, welche an die skandalösen „Reibpartien“ des „Anschlusspogroms“ erinnert, wurde von großen Teilen der jüdischen Bevölkerung als Perpetuierung der Demütigung abgelehnt. Viele BetrachterInnen erkennen die Bedeutung der Skulptur nicht und benutzen sie als Sitzgelegenheit. Die Künstlerin Ruth Beckermann kommentierte und kontextualisierte die Skulptur 2015 durch eine temporäre Installation, die historische Filmaufnahmen von einer „Reibpartie“ zeigte, bei der die lachenden und feixenden ZuschauerInnen im Mittelpunkt stehen. Die Unzufriedenheit mit dem Mahnmal von Alfred Hrdlicka bewegte Simon Wiesenthal, sich für ein Holocaustmahnmal in Wien einzusetzen. Es sollte jedoch bis zum Jahr 2000 dauern, bis das von Rachel Whiteread entworfene und von der Stadt Wien gestiftete „Mahnmal der österreichischen Opfer der Shoah“ auf dem Judenplatz in der Wiener Innenstadt enthüllt wurde. Seine Wirkmacht erhält das schlichte Mahnmal durch das Ensemble Judenplatz. Denn es steht an der Stelle der 1421 zerstörten Or Sarua-Synagoge, deren Fundamente im Zuge der Umgestaltung des Judenplatzes entdeckt wurden und heute Teil des Mittelalter-Museums im Misrachi-Haus sind. Gegenüber dem Mahnmal steht ein Denkmal des Aufklärers Gotthold Ephraim Lessing. Neben dem Mahnmal befindet sich eine Gedenktafel der katholischen Kirche, welche die Verbindung zwischen dem mittelalterlichen christlichen Antisemitismus und dem Holocaust herstellt. Als Kontrast dazu ist am sogenannten Jordanhaus eine Tafel aus dem Jahr 1497 zu sehen, in der in lateinischer Sprache die Vertreibung und Ermordung der Wiener Juden im Jahr 1421 gepriesen wird. Die Shoah wird somit als grausamer Höhepunkt des jahrhundertealten Antisemitismus in seinen österreichischen Ausprägungen dargestellt.

Das neu erweckte Interesse an jüdischer Geschichte und dem Gedenken an die Opfer des Holocaust führte in Graz zur Wiedererrichtung der im Zuge des Novemberpogroms 1938 zerstörten und bald danach abgerissenen Synagoge. Lange Zeit war das einzige Erinnerungszeichen an die zerstörte Grazer jüdische Gemeinde eine diskrete Gedenktafel an die „1938–1945 ermordeten Brüder und Schwestern“ auf dem jüdischen Bethaus. 1983 legte der Künstler Fedo Ertl in der Alberstraße ein Band jener Ziegel frei, die früher zur Synagoge gehört hatten und nach deren Abriss zum Bau von Garagen der Landesregierung verwendet worden waren. Im „Bedenkjahr“ 1988 wurden die Grundmauern der Synagoge freigelegt und im Zentrum des so entstandenen Platzes ein Denkmal errichtet. 1991 konnten die wiedererrichtete Zeremonienhalle auf dem jüdischen Friedhof und 2000 schließlich die neu erbaute Synagoge eingeweiht werden. Der an einer verkehrsreichen Stelle befindliche Sakralbau macht die jüdische Präsenz in Graz wieder sichtbar. Allerdings täuscht dieser Eindruck: Die nur etwa 200 Mitglieder leben verstreut in der Steiermark, in Kärnten und im südlichen Burgenland. Interne Zwistigkeiten und organisatorische Probleme bewogen die Gemeinde 2013, mit der IKG Wien zu fusionieren. Der daraus entstandene Kultusverein Graz versieht nur mehr die Kernaufgaben Gottesdienst, Religionsunterricht und Kultur.

Der Neuaufbau des jüdischen Gemeindelebens

Der Wiederaufbau des religiösen Gemeindelebens nach dem Holocaust ging nur schleppend voran. Die Synagoge in der Seitenstettengasse wurde langsam wieder in Stand gesetzt. Erst 1948 wurde mit Ernst Akiba Eisenberg ein Oberrabbiner für Wien bestellt. Heute besitzt Wien insgesamt zwölf Synagogen und mehrere Bethäuser. Dazu kommen drei jüdische Schulen, die von 60 Prozent der jüdischen Kinder besucht werden, sowie eine Jeschiwa (Talmudschulde). Außerhalb von Wien gibt es in Baden, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck funktionierende Synagogen.

Foto: Harry Weber

Bildnachweis: ÖNB / Weber

Im Juni 1945 setzte der für die Kultusgemeinde zuständige kommunistische Staatssekretär Ernst Fischer den Arzt Heinrich Schur als Leiter der IKG Wien ein. Als dieser im September zurücktrat, folgte ihm David Brill, der Sekretär des kommunistischen Parteiobmanns Johann Koplenig. Bei den kommenden darauffolgenden Kultuswahlen 1946 und 1948 wurde Brills kommunistische Liste „Jüdische Einigkeit“ stimmenstärkste Partei. Bei den Kultuswahlen 1952 gewann der sozialistische „Bund werktätiger Juden“ die absolute Mehrheit, die er erst 1976 unter dem Eindruck von Bruno Kreiskys antiisraelischer Politik verlor. Doch erst 1981 konnten andere Listen auch die relative Mehrheit der Sozialisten brechen. Seitdem stellt der „Vereinigte jüdische Wahlblock Alternative“ unter wechselndem Namen – heute „Atid“ (Zukunft) – den Präsidenten. Während parteinahe und zionistische Listen ihre Bedeutung einbüßten, sind heute die landsmannschaftlichen Parteien der bucharischen und der georgischen Jüdinnen und Juden, die immerhin die Hälfte der IKG-Mitglieder ausmachen, im Vormarsch.

Dass sich 1981 eine parteiunabhängige Liste bei den Kultuswahlen durchsetzen konnte, war auf ein neues, stärkeres Selbstbewusstsein der jüdischen Gemeinschaft zurückzuführen. Statt sich unter den Schutz einer Partei zu stellen, wollte vor allem die Nachkriegsgeneration eine eigene jüdische Politik betreiben. Dabei kam ihr der Wandel in der öffentlichen Haltung zugute. In den schwierigen Jahren der Wahl Kurt Waldheims und im „Bedenkjahr“ war IKG-Präsident Paul Grosz eine engagierte jüdische Stimme. Grosz vertrat ein selbstbewusstes österreichisches Judentum. Als Sohn eines jüdischen Vaters und einer christlichen Mutter hatte er die NS-Zeit als „Geltungsjude“ in Wien überlebt, war also ein „echter Wiener“, der neue Sympathien für die Gemeinde gewinnen konnte. Polarisierender war sein Nachfolger Ariel Muzicant, der das Amt des Präsidenten 1998 übernahm. Er war 1953 geboren worden und gehörte zur Nachkriegsgeneration, die nicht davor zurückschreckte, sich aktiv in die österreichische Politik einzuschalten und ihre Rechte einzufordern. Als im Jahr 2000 die ÖVP unter Wolfgang Schüssel eine Koalition mit der FPÖ unter Jörg Haider schloss – wobei Haider Landeshauptmann von Kärnten blieb und kein Regierungsamt innehatte –, beteiligte sich die IKG an Protesten dagegen und schloss sich mit Oppositionsgruppierungen zusammen. Seitdem sind VertreterInnen der IKG regelmäßig bei Protestveranstaltungen gegen Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und (neo-)nazistische Erscheinungen präsent. Dieses Selbstbewusstsein deutet auf eine Konsolidierung der jüdischen Gemeinde hin, die ihren Weiterbestand gesichert sieht und sich entsprechend in der österreichischen Gesellschaft positionieren will.

Foto: Harry Weber

Bildnachweis: ÖNB / Weber

Muzicant gelang es, das Budget der Gemeinde zu konsolidieren sowie längst fällige Entschädigungszahlungen seitens der österreichischen Regierung durchzusetzen. Zu erinnern ist hier an das Kunstrückgabegesetz (1998), die Gründung des „Entschädigungsfonds“ sowie das „Bundesgesetz über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich“ (2010), von denen schon die Rede war. Die zahlenmäßige Zunahme der Wiener Jüdinnen und Juden erlaubt seit den 1980er Jahren auch einen merklichen Ausbau der Wiener jüdischen Infrastruktur, die heute zu den besten in Europa zählt. In Wien gibt es über hundert jüdische Vereine für Sport, Kultur, Religion, Erziehung und Geselligkeit. 1994 wurde das psychosoziale Zentrum „Esra“ für Opfer des Nationalsozialismus und ihre Nachkommen gegründet. Diese auf TraumapatientInnen spezialisierte Einrichtung betreut heute auch Flüchtlinge. Nachdem die IKG Wien nach langwierigen Restitutionsverhandlungen Ersatzgrundstücke für die ehemaligen Hakoah-Gründe im Prater erhalten hatte, entstand ein Zentrum bestehend aus Sporteinrichtungen, einem Altersheim und der Zwi-Perez-Chajes-Schule.

Foto: Harry Weber

Bildnachweis: ÖNB / Weber

Entwicklungen in den Bundesländern

Weniger erfolgreich war die Entwicklung der jüdischen Gemeinden in anderen Bundesländern. In Niederösterreich, dem Bundesland, in dem vor der NS-Zeit neben Wien die meisten Jüdinnen und Juden gelebt hatten und 15 Kultusgemeinden bestanden, gibt es heute nur die kleine Gemeinde in Baden, welche der IKG Wien untersteht. Die traditionsreichen burgenländischen Gemeinden sind nachhaltig ausgelöscht, im Burgenland gibt es kein jüdisches Leben mehr. Dasselbe gilt für Vorarlberg und Kärnten. Kultusgemeinden gibt es lediglich in Linz, Salzburg und Innsbruck. Oberösterreich, wo die Häftlinge des KZ Mauthausen sowie 200.000 ZwangsarbeiterInnen befreit wurden und das in der amerikanischen Zone lag, war in den ersten Nachkriegsjahren ein Zentrum der DPs. Zwischen 1945 und 1950 gab es in Linz vier DP-Lager für Juden, außerdem bestanden Lager mit jüdischen BewohnerInnen in Ried, Bad Ischl, Wels, Enns, Steyr, Ranshofen, Ebensee und Haid. Bis 1950 entstand hier eine jüdische Lebenswelt, die nichts mit dem österreichischen Umland zu tun hatte.

Die IKG Linz wurde von den wenigen RückkehrerInnen und Überlebenden sowie hier gestrandeten DPs gegründet. Bei den RückkehrerInnen handelte es sich vor allem um Angehörige von Unternehmerfamilien, die ihre alten Betriebe wieder aufbauen wollten. Angesichts der schwierigen Rückstellungsverfahren und des dabei zum Ausdruck kommenden Antisemitismus kehrten die meisten bereits in den 1950er Jahren wieder in ihre Zufluchtsländer zurück. Dennoch waren es die Rückwanderer, welche die Neugründung der Kultusgemeinde durchführten und den Vorstand lange Zeit dominierten. Erst später entstand die offizielle Israelitische Kultusgemeinde, die trotz ihrer geringen Mitgliederzahl stark fragmentiert war. In den 1960er Jahre wurde die Gemeinde konsolidiert und die neue, moderne Synagoge eingeweiht.

© Michael John, privat

Die wenigen oberösterreichischen Jüdinnen und Juden haben trotz anhaltendem Antisemitismus ihren Platz gefunden. Die Gemeinde engagiert sich aktiv und selbstbewusst im interreligiösen Dialog. Trotz ihrer geringen Anzahl – bei der Volkszählung 2001 wurden in Linz lediglich 45 Jüdinnen und Juden registriert, die Gesamtzahl für Oberösterreich ist nicht bekannt – finden regelmäßige Gottesdienste und ein bescheidenes Gemeindeleben statt.

Die Ersten, die in Innsbruck in einem Betraum Gottesdienste abhielten, waren jüdische Studierende. 1952 konnte die Kultusgemeinde für Tirol und Vorarlberg errichtet werden, nachdem die Innsbrucker Gemeinde den Hohenemser Gemeindebesitz zugesprochen erhalten hatte. Ebenso wie in Linz war eine Hauptaufgabe der IKG Innsbruck, Überlebende und Erben bei der Durchsetzung ihrer Rückstellungsansprüche zu unterstützen. Ansonsten verhielt sich die kleine Gemeinde sehr ruhig und reagierte auch nicht auf Friedhofsschändungen in den 1960er Jahren. Anfang der 1980er Jahre trat die Gemeinde ein Drittel ihres Friedhofsareals ab, um der Südumfahrung Innsbrucks Platz zu machen – ein deutliches Zeichen dafür, dass man keine Hoffnungen auf eine dauerhafte Existenz der Gemeinde hegte. Die 1981 enthüllte Gedenktafel, die an die zerstörte Synagoge erinnert, wurde an einer für die Öffentlichkeit nicht einsichtigen Stelle angebracht. Doch in den 1980er Jahren begann sich auf Initiative des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) und des Instituts für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck die Forschung mit der Geschichte der jüdischen Gemeinde zu befassen. 1986 wurde der Verein „Jüdisches Museum Hohenems“ gegründet, der 1991 das Jüdische Museum Hohenems eröffnete. Der Innsbrucker Bischof Reinhold Stecher machte dem Anderl-von-Rinn-Kult, der auf einer Ritualmordlegende beruhte, ein Ende. Der Bürgermeister Romuald Niescher lud erste Vertriebene nach Innsbruck ein. Mit Esther Fritsch übernahm 1987 eine Frau das Amt der Präsidentin der Gemeinde, die ein neues Selbstbewusstsein zeigte und eine Öffnung der Gemeinde nach außen vollzog. 1988 fand die erste große Gedenkveranstaltung an das Novemberpogrom statt, 1993 konnte die neu erbaute Synagoge in Innsbruck eingeweiht werden. Obwohl die Gemeinde nur 160 Mitglieder hat, die über Tirol und Vorarlberg verstreut leben, ist sie lebendig. Die Gottesdienste zu den Feiertagen werden von auswärtigen Rabbinern geleitet und sind gut besucht. Wichtige Lebenszeichen sind Bar und Bat Mizva-Feiern (Konfirmationen der 12- bis 14-jährigen Buben und Mädchen) und Hochzeiten. Synagogenführungen und Vorträge über das Judentum finden großes Interesse beim nichtjüdischen Publikum.

Dennoch bleibt das Überleben der kleinen Provinzgemeinden prekär. Die geringen Mitgliederzahlen machen die Schaffung einer jüdischen Infrastruktur wie Schulen und Geschäfte mit koscheren Lebensmitteln oder Vereinen schwierig bis unmöglich. Die Präsidentinnen der Provinzgemeinden (auch die Israelitische Kultusgemeinde Linz wird und die Israelitische Kultusgemeinde Graz wurde bis zu ihrer Auflösung von einer Frau geleitet) akzeptieren daher, dass hier kein orthodoxes jüdisches Leben möglich ist. Dennoch bemühen sie sich, die jüdische Tradition zu bewahren und zu pflegen. Wichtig dafür sind Gottesdienste am Shabbat und zu den Feiertagen, aber auch gesellige Treffen und Kulturveranstaltungen. Ebenso wichtig für den Erhalt jüdischen Lebens in Österreich ist aber das Gefühl, als Juden in die österreichische Gesellschaft integriert und akzeptiert zu sein.

Timeline

- 1852 Konstituierung der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien

- 1867 Staatsgrundgesetz, Gleichstellung aller österreichischen Bürgerinnen und Bürger, Anerkennung der israelitischen Religionsgesellschaft in der österreichischen Reichshälfte

- 1890 „Israelitengesetz“

- 1895 Sieg der antisemitischen Partei Karl Luegers bei den Wiener Gemeinderatswahlen

- 1896 Theodor Herzl veröffentlicht „Der Judenstaat“.

- 1914-1918 Erster Weltkrieg

- 1918 Gründung der Ersten Republik

- 1921 Das Burgenland und seine jüdischen Gemeinden werden Teil der Republik Österreich

- 11. März 1938 Einmarsch der deutschen Truppen in Österreich

- 1. September 1939 Ausbruch des Zweiten Weltkriegs

- April 1945 Befreiung von Wien, Neugründung der IKG Wien

- 27. April 1945 Ausrufung der Zweiten Republik

- 8. Mai 1945 Kapitulation des Deutschen Reichs und Kriegsende

- 15. Mai 1955 Unterzeichnung des Staatsvertrags betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich

- 26. Oktober 1955 Die Besatzungsmächte verlassen Österreich und die immerwährende Neutralität tritt in Kraft.

- Oktober 1956 Ungarische Revolution und Flüchtlingswelle durch Österreich

- 1960er – 1980er Jahre: Migration sowjetischer Jüdinnen und Juden durch und Zuwanderung nach Österreich

- 1966 Memorandum von Simon Wiesenthal über die Beteiligung von ÖsterreichInnen an NS-Verbrechen

- 1968 Einweihung der neu errichteten Synagoge in Linz

- 1968 Einweihung der renovierten Synagoge Salzburg

- August 1968 Niederschlagung des Prager Frühlings und Flüchtlingswelle durch Österreich

- 1970-1983 Regierungszeit von Bruno Kreisky

- 1972 Eröffnung des Österreichisch jüdischen Museums in Eisenstadt

- 1980 Gründung des Jewish Welcome Service

- 1986 Wahl Kurt Waldheims zum Bundespräsidenten

- 1988 „Bedenkjahr“

- 10. April 1991 Eröffnung des jüdischen Museums in Hohenems

- 8. Juli 1991 Erklärung von Bundeskanzler Franz Vranitzky über die Beteiligung von Österreichern an NS-Verbrechen und die daraus entstehende Mitverantwortung Österreichs

- 1991 Eröffnung des Jüdischen Museums in Wien

- 1991 Wiedererrichtung der zerstörten Zeremonienhalle auf dem jüdischen Friedhof in Graz

- 1993 Einweihung der neu errichteten Synagoge in Innsbruck

- 1994 Einstellung des Kults um Anderl von Rinn, ein angebliches Ritualmordopfer, durch Bischof Scheuer aus Innsbruck

- 1995 Gründung des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus

- 1998 Beginn der Kunstrestitution durch Bund und einige Gemeinden

- 25. Oktober 2000 Enthüllung des Mahnmals von Rachel Whiteread auf dem Wiener Judenplatz

- 2000 Einweihung der neu errichteten Synagoge in Graz

- 2001 Einrichtung des Allgemeinen Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus

- 2005 Einweihung der neu errichteten Synagoge in Baden

- 2010 Erlass des „Bundesgesetzes über die Einrichtung des Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich“

- 2012 Novellierung des „Israelitengesetzes“

- 2013 Fusionierung der IKG Graz mit der IKG Wien

Quellen

Eveline Adunka, Die vierte Gemeinde. Die Geschichte der Wiener Juden von 1945 bis heute, Berlin, Wien 2000.

Gerhard Botz, Ivar Oxaal und Michael Pollak (Hrsg.), Eine zerstörte Kultur. Jüdisches Leben in Wien seit dem 19. Jahrhundert, Buchloe 1990.

Evelin Brugger, Martha Keil, Albert Lichtblau, Christoph Lind und Barbara Staudinger, Geschichte der Juden in Österreich, Wien 2006.

Helga Embacher, Neubeginn ohne Illusionen. Juden in Österreich nach 1945, Wien 1995.

Dieter Hecht, Eleonore Lappin-Eppel, Michaela Raggam-Blesch, Topographie der Shoah: Gedächtnisorte an das zerstörte jüdische Wien, 2. erweiterte Auflage, Wien 2017.

Gernot Heiss und Oliver Rathkolb (Hrsg.), Asylland wider Willen. Flüchtlinge in Österreich seit 1914, Wien 1995.

Michael John und Albert Lichtblau, Schmelztiegel Wien – einst und jetzt. Zur Geschichte und Gegenwart von Zuwanderung und Minderheiten, 2., verbesserte Auflage, Wien 1993.

Sylvia Marderegger, Die Juden im österreichischen Ständestaat 1934 bis 1938, Wien und Salzburg 1973.

Jonny Moser, Österreich, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus, München 1991.

Marsha L. Rozenblit, The Jews of Vienna, 1867–1914: Assimilation and Identity, New York, 1983.

Klaus Taschwer, Hochburg des Antisemitismus. Der Niedergang der Universität Wien im 20. Jahrhundert, Wien 2015.

Hans Tietze, Die Juden Wiens. Geschichte – Wirtschaft – Kultur, Reprint der Ausgabe von 1933, Wien 1987.

Heidemarie Uhl, Vom „ersten Opfer“ zum Land der unbewältigten Vergangenheit: Österreich im Kontext der Transformationen des europäischen Gedächtnisses, in: Volkhard Knigge, Hans-

Joachim Veen, Ulrich Mählert, Franz-Josef Schlichting (Hrsg.): Arbeit am europäischen Gedächtnis. Diktaturerfahrungen und Demokratieentwicklung, Köln, Weimar, Wien 2011 (Schriften der Stiftung Ettersberg 17), S. 27-46.

Susanne Rolinek, Jüdische Lebenswelten 1945–1955. Jüdische Flüchtlinge in der amerikanischen Zone Österreichs, Wien u.a. 2007.

Robert S. Wistrich, The Jews of Vienna in the Age of Franz Joseph, Oxford 1990.

Eleonore Lappin-Eppel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Theatergeschichte und Kulturwissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Dort leitet sie das Projekt „Jüdische Reaktionen auf die nationalsozialistischer Verfolgung in Österreich 1941-1945. Eine Quellenedition“. Ihre Forschungsschwerpunkte sind NS-Judenverfolgung in Österreich und jüdische Presse im deutschsprachigen Raum.