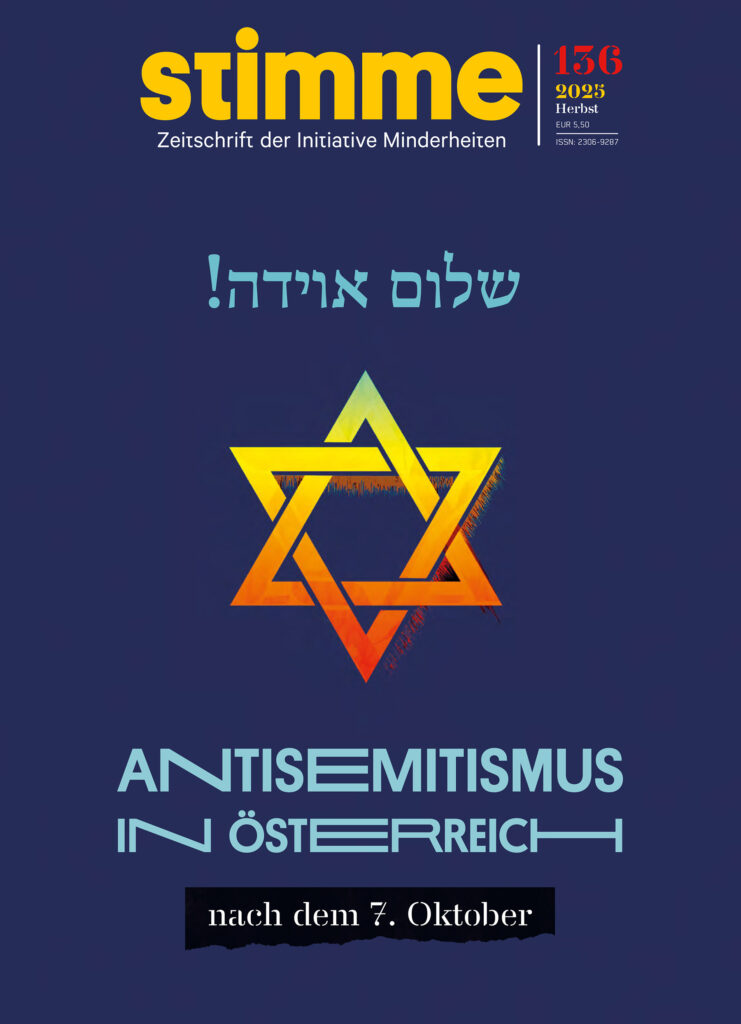

STIMME #136/2025 – ANTISEMITISMUS in Österreich nach dem 7. Oktober

Editorial

Österreich setzte sich nach der Befreiung 1945 nur sehr schleppend mit seiner nationalsozialistischen Vergangenheit und Beteiligung an den NS-Verbrechen auseinander. Ein kleiner Teil der Gesellschaft stellte sich der Verantwortung – aber das offizielle Österreich und mit ihm auch weite Kreise sahen sich als Verlierer in der Geschichte. Sie gefielen sich in der Rolle des ersten Opfers Hitlers, als hätte es die große Mitverantwortung an den Verbrechen nicht gegeben. Viele wollten sich weder mit der Vergangenheit noch mit den „lästigen“ Forderungen der Vertriebenen, Überlebenden und Beraubten beschäftigen. Sie blickten lieber in eine Zukunft, die damals rosig war.

Erst Anfang der 1990er Jahre entstand in Teilen der österreichischen Gesellschaft ein neues Bewusstsein. Waldheim sei Dank! Sein Umgang mit der eigenen Vergangenheit während der NS-Zeit und des Zweiten Weltkrieges rüttelte auf und empörte. Er brachte viele nach dem Krieg Geborene gegen die Ignoranz und Verlogenheit auf, die er selbst verkörperte.

Das offizielle Österreich setzte einige wichtige Zeichen, die zu einem Paradigmenwechsel führten: Thomas Klestil und Franz Vranitzky äußerten sich in Israel und im österreichischen Parlament überzeugend zur österreichischen Mitverantwortung für die Nazi-Verbrechen. Es wurden der Nationalfonds der Republik Österreich und das Psychosoziale Zentrum ESRA gegründet, um NS-Überlebende zu entschädigen und zu betreuen. Der Aufwand von Bund und Stadt Wien steht in keiner Relation zum seinerzeit von fast 200.000 Jüdinnen und Juden geraubten Vermögen.

Alle Folgeregierungen engagierten sich – vermutlich aus unterschiedlichen Motiven, aber erfolgreich –, um jüdisches Leben in Österreich zu fördern. Besonders taten sich dabei ÖVP/FPÖ-Regierungen hervor. Der Kampf gegen Antisemitismus wurde zur Staatsdoktrin.

Für Jüdinnen und Juden wurde Österreich ein Platz, an dem sie – 80 Jahre nach der Shoah – wieder leben können. Ein Land, in dem es Jüdinnen und Juden, auch im Vergleich mit anderen europäischen Ländern, besonders gutging. Dank Unterstützung der Regierungen und der Stadt Wien entstand jüdische Infrastruktur, die Wien für Jüdinnen und Juden attraktiv machte.

Wer jüdische Geschichte kennt, weiß, welche Bedeutung Israel für viele Jüdinnen und Juden hat. Als Lebensversicherung, als Zufluchts- und als Sehnsuchtsort. Seit 1948 haben Jüdinnen und Juden den eigenen Staat, den sie während der Shoah schmerzlich vermissten. Die Beziehung zwischen Jüdinnen und Juden in der Welt und dem Staat Israel könnte nicht vielfältiger sein. Religiöse haben eine andere Beziehung zu Israel als säkulare, linke eine andere als rechte. Orientalische Jüdinnen und Juden sehen Israel oft anders als diejenigen, die ihre Ursprünge in Ost- oder Mitteleuropa haben. Die meisten jedoch sehen die Notwendigkeit und das Existenzrecht Israels außer Frage gestellt. Viele nichtjüdische Österreicher:innen verstanden und teilten diese Sichtweise so wie auch den Zusammenhang zwischen der Gründung Israels und Österreichs jahrhundertelanger antisemitischer Vergangenheit, die im Holocaust gipfelte.

Nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023, bei dem die Terrororganoisation 1200 Menschen ermordeten, stand das offizielle Österreich weiterhin zu Israel, doch große Teile der Zivilgesellschaft verzichteten auf Zeichen der Solidarität. Israel wurde zum Feindbild, die Anzahl antisemitischer Übergriffe stieg. Dass es in Israel sehr viele Kritiker:innen der Regierungspolitik und des Krieges gibt, wurde trotz Massendemonstrationen nicht registriert. Österreichische Jüdinnen und Juden wurden für einen 2400km entfernten Krieg verantwortlich gemacht. Unabhängig von ihren Einflussmöglichkeiten und ipolitischen Positionen.

Was ist geschehen, dass viele Jüdinnen und Juden sich heute in Österreich nicht mehr sicher fühlen?

Mit dieser Frage und zahlreichen anderen Facetten von Antisemitismus nach dem 7. Oktober befassen sich die Autor*innen in diesem Heft der STIMME. Betroffen macht der Kommentar eines Wiener Juden, der seine Enttäuschung über viele „Linke“ in einem Brief an seine einstigen Freunde zum Ausdruck bringt. Er möchte seinen Namen nicht veröffentlichen, da er sich um seine Sicherheit sorgt.

Was könnte den Stimmungswandel besser belegen?

Peter Schwarz

Vorstandsmitglied der Initiative Minderheiten und von 1996 bis 2021 Teil des Leitungsteams des Psychosozialen Zentrums ESRA.

Stimmlage: Füße am Mittelmeer – von Hakan Gürses

Vom Antisemitismus der keiner sein will – von Richard Schuberth

Brief an meine alten Freunde aus der Linken – von Anonym

Antisemitismus und sexualisierte Gewalt aus feministischer Perspektive – von Ana Hoffner ex-Prulovic*, Livia Erdösi und Nora Sternfeld

Ein Gespenst geht um – Antisemitismus an Universitäten und Hochschulen – von Leah Carola Czollek und Gudrun Perko

Antisemitismus vor Gericht – von Kollektiv Prozess Report

Antisemitismus zwischen Externalisierung und Entlastungswunsch – von Isolde Vogel

Antisemitismuskritische Bildungsarbeit nach dem 7. Oktober – von Elke Rajal

Es ist sehr komplex und es darf auch komplex sein. Über die Hautfarbe von Jüdinnen und Juden – Cornelia Kogoj und Jessica Beer im Talk mit Vanessa Spanbauer und Tom Juncker

Gestaltung: Fatih Aydoğdu

Lektorat: Daniel Müller

Wir freuen uns über jedes neue Abonnement

Aboservice: abo(at)initiative.minderheiten.at

Neue Abopreise:

Jahresabo: € 30,- // Zwei-Jahresabo: € 50,-

Abo International: € 50,- // Zwei-Jahresabo International: € 75,-

(Für Vereinsmitglieder kostenlos, Mitgliedschaft jährlich € 35,-)